Bericht Marianne Neumann 1 - Im Bunker

hier müssten noch Fotos hinterlegt werden: http://www.lichtenrade-berlin.de/marianne_neumann_bunker.html

Ein wunderschöner warmer Sommertag Ende August 1938 neigte sich dem Abend zu. Die Kieferbäume verströmten einen angenehmen, lieblichen Duft. In meiner Erinnerung an diesen friedlichen Spätnachmittag spüre ich noch heute nach fast 70 Jahren den Geruch der Bäume und das damalige geruhsame Leben.

Geburtshaus von M. Neumann in der Mozartstraße 30

Meine Mutter mit Tante Dora saßen plaudernd bei einer Tasse Kaffee im Garten neben der Haustür. Ich spielte in mich versunken und verträumt mit meiner Puppenstube. Die blutrote Sonne versank als Ball hinter der Villa meiner Freundin Anita und den typischen hoch gewachsenen Kiefern der Mark Brandenburg. Da sagte plötzlich Tante Dora: „Es wird Krieg ausbrechen, und der kostet viel Blut, Tränen, Trauer und Menschenopfer. Der Sonnenball prophezeit mir das.“ Meine Mutter etwas erschrocken aber realistischer meinte, sie solle nicht so trübe Vorahnungen verkünden. Ich fragte: „Was ist Krieg?“

Wie bekannt erfuhren die Berliner am frühen Morgen des 1. September 1939 über Rundfunk vom Ausbruch des 2. Weltkrieges. Adolf Hitler, Reichskanzler und Führer des deutschen Volkes, verkündete in der Krolloper vor versammeltem Reichstag offiziell den Kriegsbeginn: „Seit 5 Uhr 45 wird zurückgeschossen! Von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten! Ich habe damit wieder jenen Rock angezogen, der mir selber das heiligste und teuerste war. Ich werde ihn nur ausziehen nach dem Sieg oder – ich werde dieses Ende nicht erleben!“ Die allgemeine Stimmung der Berliner war danach von äußerster Düsterkeit und Depressionen. Die Bewohner zeigten keine Kriegsbereitschaft. Vor allen Dingen Menschen wie meine Eltern, die den 1. Weltkrieg miterlebt hatten, sie schienen bestürzt und sahen ein fürchterliches Kriegsende voraus.

Am ersten Kriegstagesabend hörten wir auch direkt den ersten Fliegeralarm, eine knappe Stunde später folgte jedoch die Entwarnung. Es handelte sich um einen blinden Alarm. Hermann Göring, Reichsluftfahrtminister für den Berliner Luftraum verantwortlich, posaunte bei einer Ansprache an die Berliner: „Ich fresse einen Besen oder heiße Meier, sollte Berlin bombardiert werden.“ Danach nannten ihn alle Berliner nur noch Meier. Aber die ersten Bombenangriffe folgten am 25. und 26. August 1940.

Britische Bomber griffen die Reichshauptstadt an. Für die deutsche Zivilbevölkerung begann ein Leben unter Beton und Bunker. Der Alltag im Bombenkrieg begann. Der Ausbau des Zivilschutzes wurde 1940 in den Städten angeordnet. In jedem Gebäude mußte ein Luftschutzraum eingerichtet werden. Die Bewohner bekamen die Anweisung, die Verdunkelung der Fenster und Lichtquellen zu installieren. Jeder bastelte schwarze Papierrollos oder sonstige Möglichkeiten, um die Beleuchtungen zu verhängen.

Am Anfang des Krieges, als die ersten Luftminen unsere Fensterscheiben im Haus zerbersten ließen, konnten wir noch neue Glasscheiben in den Geschäften kaufen. Später wurde auch das Glas Mangelware, und mein Vater nagelte die kaputten Fenster mit Dachpappe.

Das Haus, Berlin Lichtenrade, Mozartstr.30, in dem meine Eltern und ich wohnten, gehörte einer Familie Sluzalek, Freunde meiner Eltern: eine wunderschöne Villa, um 1910 mit Jugendstilelementen erbaut, die aber wie die meisten Häuser der damaligen Zeit keinen Keller besaßen, sondern nur ein Souterrain, ein teilweise unter der Erdoberfläche liegendes Geschoß. Dieses Souterrain beinhaltete die Wirtschaftsräume, wie Küche, Toilette, Bügelzimmer, Waschküche, Heizraum und die Schlafkammern für die Dienstmädchen (so die Bezeichnung für damalige Haushaltshilfen) und manchmal noch ein Aufenthaltsraum. Der Heizkeller in unserem Haus war etwas tiefer gelegen, so wurde er zum Luftschutzkeller umfunktioniert. Ein fürchterlicher großer Dampfkessel aus Gußeisen stand darin, vor dem ein mit Papier abgedeckter Berg schwarzer Kohle lag, die nach Ruß und Staub stank. Eine sogenannte Luftschutztür und ein Paar Eisenträger zur Unterstützung der Deckenwand wurden eingebaut.

Als der erste Angriff der Engländer auf Berlin einsetzte und wir uns mit Familie Sluzalek und Dienstmädchen dort versammelten, ging das Krachen und Tosen des Luftangriffes los. Das gesamte Haus erzitterte und stöhnte, die Fenster und Türen flogen uns förmlich um die Ohren. Das Geschirr tanzte in den Schränken und auf den Möbeln. Das Gebälk des Hauses schien durch den Luftdruck der Mienen zu zerbersten. Die Furcht stand uns allen nach den Angriffen in den Gesichtern.

Nach diesem ersten schrecklichen Erlebnis verkündete mein Vater kurz entschlossen: „Wir bauen ein richtigen Stahlbunker im Garten.“

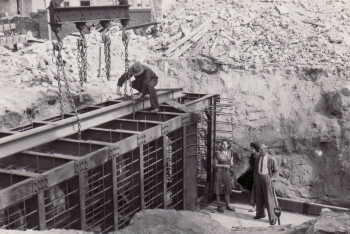

Bunkerbau, so wurde gebaut- Foto vom Gelände in Marienfelde der Fa. Peiner Stahlbau Berlin

Die vier Familien, Sluzaleks mit 18 jähriger Tochter Eva, meine Eltern, das Ehepaar Suckau. mit Anita, meiner Spielgefährtin und Familie Loseit. mit Dorchen und ihrem kleinen Bruder gründeten eine Bunkergemeinschaft. Leider wurde die Solidarität der Gemeinschaft durch einen Mißklang gestört. Alle Erwachsenen fanden das Hitlerregim unzumutbar bis auf Herrn Loseit. Er entpuppte sich als Nazimitläufer und trug das Parteiabzeichen stolz am Revers. Er weigerte sich, mit einer Halbjüdin, die Frau Suckau. war, den Luftschutzkeller zu teilen. Mein Vater riet ihm recht lakonisch, bei den nächsten Angriffen weiter in ihrem Haus zu bleiben. Sie entschieden sich nun doch für den gemeinsamen Bunkerbau.

Es wurde ein Arbeitsplan entworfen, und jeder Teilnehmer mußte Geld und Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Hier muß ich hinzufügen, daß mein Vater Stahlbauer und Prokurist einer Stahlbaufirma, Peiner Stahlbau, einer Tochterfirma der Ilse der Hütte in Berlin Marienfelde, war. Somit konnte durch ihn der Bunker gebaut werden. Zu allererst wurde für das Stahlgerüst die Erde ausgehoben. Jeder schaufelte nach Kräften. Leider mußten wir bald feststellen, daß die berühmte Streusandbüchse der Mark Brandenburg, ein Ausspruch Friedrich des Großen, weniger mit Streusand angefüllt war als mit steinhartem Lehm, den man nur mit der Spitzhacke bearbeiten konnte, und wir alle kaum die Kraft besaßen, den Aushub zu bewältigen. Also mußte eine andere Lösung gefunden werden.

Mein Vater besaß die Möglichkeit, russische Zwangsarbeiter und auch teilweise Gefangene, die in den Hallen seiner Fabrik zu Zwangsarbeit, Panzer zusammenzubauen, verpflichtet waren, über das Wochenende für den Bunkerbau abzukommandieren. Mein Vater sprach fließend russisch, und somit ergab sich eine fast freundschaftliche Zusammenarbeit mit den Männern. Sie fühlten sich glücklich, ein paar Stunden aus ihrer schrecklichen Umgebung entfliehen zu dürfen. Außerdem zahlten ihnen die Familien einen kleinen Obolus - natürlich unter der Hand – und sie wurden von uns mit kräftigen Mahlzeiten versorgt. Ich durfte sie nur aus meinen Kinderzimmer beobachten. Sie taten mir unendlich leid, solche Menschen hatte ich noch nie gesehen: kahlgeschoren, tiefe Ringe um die Augen, einen entsetzlich traurigen, gedemütigten Ausdruck im Gesicht, dürre Figuren bis auf die Knochen abgemagert, die aschgraue Anstaltskleidung schlackerte ihnen um die Körper, ein erbärmlicher Anblick.

Den ganzen Sommer arbeiteten sie in unserem Garten und erstaunlicherweise durch unser gutes Essen verbesserte sich auch ihre körperliche Verfassung. Oft gab meine Mutter ihnen noch Lebensmittel mit auf den Weg. Nach Kriegsende besuchten einige der Männer meine Eltern und bedankten sich herzlich für die damalige Aufnahme und Betreuung. Nach einer halbjährigen Bauzeit konnten wir den Bunker endlich benutzen. Die Angst vor den Fliegerangriffen wurde weniger, und wir fühlten uns recht sicher vor den Bomben.

Im Bunker herrschte während der Bombenangriffe zwischen den Nachbarsleuten immer eine angespannte Atmosphäre. Jeder wartete ängstlich auf die Bombeneinschläge, die bewirkten, daß der gesamte Bunker wie ein Schiff auf dem Meer hin und her schaukelte. Zuallererst hörten wir den schrillen Pfeifton der fallenden Munition aus den Flugzeugen, danach folgte der dumpfe Aufschlag auf die Erde, dann kam die laute Detonation. Hinterließ die Sprengbombe oder Luftmiene kein Geräusch, so war es ein Blindgänger, von denen die meisten noch Stunden oder sogar Tage danach in die Luft flogen.

In jedem Bunker oder Luftschutzraum mußte ein sogenannter Notausstieg eingebaut werden, damit sich dort die Menschen, wenn sie verschüttet wurden, hinaus retten konnten. Auch in unseren Bunker befand sich dieser Ausstieg, aber leider mit einem Nachteil. Die Explosionen der Bomben dröhnten und hallten doppelt so laut wider durch die Ausstiegsluke, so daß wir Kinder uns immer die Ohren zuhielten. Am Anfang der Luftangriffe machten wir Kinder, Dorchen, Fritzchen, Anita und ich, uns den Spaß und zählten die Bombeneinschläge. Aber um so weiter der Krieg fortschritt, die Angriffe und Bombenschlachten von den Alliierten über Berlin geflogen wurden, und die Bombenteppiche unentwegt auf die Stadt fielen, verging auch uns Kindern das Zählen.

In Erwartung eines Tagesfliegerangriffes vor dem Bunker Pfingsten 1944.

Bild: Dora Sluzalek, meine Mutter, ich, Paul Sluzalek, Frau Wiechert,ältester Sohn Wiechert, Herr Wiechert, mein Vater.

Wir Kinder verharrten während der Angriffe uns mucksmäuschenstill. Die Angst der Erwachsenen übertrug sich automatisch auf unsere Seelen. Ich entsinne mich, daß ich mich bei den pausenlosen Einschlägen immer enger an meine Mutter kauerte und mir die Ohren zuhielt. Viel Abwechslung gab es für uns Kinder nicht. Die Schulen waren wegen der Luftangriffe geschlossen. Die meisten Kinder mußten auf Görings Verordnung hin auf das Land verschickt werden. Die wenig übrig gebliebenen Spielgefährten in meiner Umgebung spielten kaum miteinander. Der beliebteste Zeitvertreib war, daß wir mit Begeisterung Granatsplitter sammelten. Ich hatte das Privileg, daß mein Vater mir auf dem Dach seines Firmengebäudes ständig neue Granatsplitter aufsammelte und mit nach Hause brachte. Ich genoß diesen Vorteil gegenüber meiner Spielgefährten sehr und wir tauschten untereinander mit großer Leidenschaft diese Splitter, wobei wir uns keine Gedanken machten, welche katastrophale Wirkung diese Dinger eigentlich verursachten.

Das Verhalten unserer Luftschutzgemeinschaft ließ sehr auf die Charaktereigenschaften der Personen schließen. Ich möchte hier nicht die einzelnen Personen beschreiben. Manche verhüllten sich unter Decken, andere erstarrten und die Angstschweißperlen standen ihnen auf der Stirn. Es gab sogar eine Person, die das Wasserhalten vor Aufregung und Angst nicht unter Kontrolle hatte. Apropos: Toiletten gab es keine. Ein Blecheimer (Plastikeimer gab es noch nicht) wurde in dem Zwischenraum der Außen- und Innentür deponiert. Anfänglich genierte sich jeder, seine Notdurft dort zu entrichten, da man das peinliche Geplätscher ziemlich deutlich hörte. Aber mit den Jahren des Krieges gewöhnten wir uns auch an dieses kleine Übel. Die Männer stritten sich meistens über Hitlers Kriegsführung. Wir hatten ja einen Parteigänger und Nazi- Mitläufer unter uns. Die anderen drei ertrugen zwar das Hitlerregim nicht, aber jeder mußte mit seiner Meinung vorsichtig umgehen. „Feind hört mit“ - dieser Spruch stand an jeder Ecke des Reiches angeschrieben, und Denunzianten gab es überall.

Meine Eltern standen während der Angriffe meistens sehr mutig im Zwischenraum des Bunkers und beobachteten durch ein kleines Fenster die Lage draußen. Nur wenn die Flugzeugverbände direkt über unser Gebiet flogen und die Bomben in nächster Nähe einschlugen, kamen sie in den Raum. Die Lebensumstände wurden täglich schwieriger. In den letzten Kriegsjahren fielen bereits oft die Sirenen aus. Die Bevölkerung konnte nicht mehr vor den Fliegerangriffen gewarnt werden, so blieben wir Tag und Nacht mit Bett und Kleidung im Bunker.

Unterdessen verlosch durch die vielen Angriffe auch die Stromzufuhr, und wir saßen bei düsterem Kerzenlicht. Meistens herrschte im Bunker Totenstille unter den Anwesenden, und ich glaube, der einzige Gedanke, der uns während der Angriffe beschäftigte, war die Furcht davor, unsere Häuser durch Brand oder Sprengbomben zu verlieren. Bevor die Alliierten Flugzeugverbände Berlin erreichten und ihre Bombenteppiche über der Stadt entluden, warfen zuallererst einzelne Maschinen, die sogenannten Weihnachtsbäume, ab, die das Gebiet der Bombenabwürfe markieren sollten. Dieses Spektakel schauten wir uns im Garten gerade noch an, dann stürmten wir sofort in den Bunker. Unmittelbar danach begann die Bombardierung der Stadt.

Eine große Furcht für uns bestand darin, daß nach den Angriffen in der Nacht in unseren Gärten und auf unseren Straßen Blindgänger oder nicht gezündete Stabbrandbomben und Phosphorkanister herumlagen. Im Dunkeln konnte man diese Ungetüme nicht erkennen, zumal der Inhalt der Kanister wie grüne Schmierseife aussah und Verätzungen auf der Haut und an der Kleidung hervorriefen. Die Kanister wurden durch den Aufprall auf die Erde auseinanderrissen, und wenn die Zünder nicht explodierten, verteilten sie ihre Flüssigkeit überall. Damals nach einem Großangriff auf Berlin, bei dem leider auch über unserem Stadtteil viele Bomben abgeworfen wurden, beeindruckte mich das schreckliche Schicksal unseres Nachbarn sehr. Sein Haus wurde von Phosphorkanistern getroffen und brannte lichterloh; der Mann rannte in das brennende Haus, um noch ein paar Gegenstände zu retten. Dabei brach die Decke des Hauses zusammen, er wurde von der Phosphormasse überschüttet und verbrannte am lebendigen Leibe. Ich höre noch heute seine Hilfeschreie, aber alle hatten Angst vor der grausamen ätzenden Flüssigkeit.

Ich erinnere mich noch recht lebhaft an jenen Abend, den 28. Dezember 1944. Die Angriffe der Alliierten, der Bombenkrieg auf Berlin wurden jeden Tag heftiger und verheerender. An diesem Abend kündigte der Drahtfunk im Radio ein Großangriff auf Berlin an. Die großen Bombengeschwader, die gen Berlin flogen, konnten wir im vorab auf der Drahtfunkkarte erkennen. Hektisch verfrachteten wir das Notwendigste, Koffer mit Kleidung und persönlichen Dingen, Betten, Essen etc., in den Bunker - schon bevor die Luftschutzsirenen aufheulten. Die Motorengeräusche der Bomber erfüllte den Luftraum, und wir konnten die Menge der Flugverbände dadurch ganz gut einschätzen. Diesmal erschien uns das Getöse gewaltig, und alle befürchteten das Schlimmste.

Die Flugverbände verwechselten immer öfter die Ziele ihres Bombardements. So auch diesmal: Anstatt das Industriegebiet Marienfelde zu bombardieren, wo ausschließlich militärische Anlagen und Waffen hergestellt wurden (Krupp, Siemens, Delschau, Peiner-Stahlbau U.S.), griffen sie den reinen Villenvorort Lichtenrade an, der direkt ein paar Kilometer neben Marienfelde lag. Zum Glück standen die meisten Häuser in recht großen Gärten, so ging nur fast jedes zweite Haus in Flammen auf oder es blieb ein Trümmerhaufen übrig.

An diesem besagten Abend erschien unsere Luftschutzgemeinschaft fast komplett, bis auf Herrn Suckau., der in Babelsberg noch bei der Ufa arbeitete. Ein fürchterlicher Bombenangriff stand uns bevor. Ein Bombenhagel von Luftminen und Brandbomben prasselte auf die Stadt nieder. Die Einschläge der Bomben nahmen kein Ende. Das anhaltende Geschützfeuer der Flugabwehr, die sich hinter unserem Garten auf den Bahngleisen befand, donnerte unentwegt. Die Luft wurde zerfetzt von grölenden, pfeifend herannahenden Geräuschen, denen eine Kanonade entsetzlicher Einschläge erfolgte, die nicht mehr abrissen. Für uns schien die Welt unterzugehen, und die Furcht, unser Hab und Gut könnte in Flammen aufgehen, stand in unseren Gesichtern.

Die einzige Person, die diesmal kein Gepäck mit in den Bunker gebracht hatte, war Frau S. Uns fiel allen auf, daß sie an diesem Abend nicht wie gewöhnlich ihren Schmuck angelegt hatte. Vor der Mutter meiner Freundin hatte ich immer ein bißchen Angst. Sie wirkte arrogant distanziert, sehr kühl, und war nie in irgendeiner Form, wie ich es von meiner Mutter gewöhnt war, liebevoll zu uns Kindern. Damals fehlte mir natürlich die Menschenkenntnis, und jetzt im Nachhinein als erwachsener Mensch kann ich ihr Schicksal verstehen. Sie war Halbjüdin, und ich glaube, ihre schreckliche Krankheit Multiples Sklerose überschattete schon damals ihr Leben. Eva Sluzalek, frech und vorlaut wie immer, meinte zu ihr, warum sie heute ihre Preziösen nicht angelegt hätte, und sie antwortete ganz ruhig, sie lägen auf dem Nachtisch. Uns allen war die Situation äußerst peinlich. Mein Vater rügte Eva noch im Nachhinein wegen ihres unverschämten, dummen Benehmens Frau S. gegenüber.

Es war ein furchtbarer Angriff auf Berlin. Am Ende des Fliegeralarmes verkündeten die Sirenen die Entwarnung und meine Eltern gingen vorsichtig nach draußen, um die Lage zu erkunden. Nach kurzer Zeit kam mein Vater zurück, ging mit ernstem Gesicht ganz langsam auf Frau S. zu, die mit Anita auf dem Schoß in einer Ecke saß. Eine eigenartige, bedrückende Stille überfiel plötzlich den Kellerraum, alle Augen starten auf Frau S. Mein Vater umarmte sie wortlos. Sie sackte augenblicklich in sich zusammen und erst nach einer ganzen Weile, so erschien es mir damals, kamen die tonlosen Worte über ihre Lippen: „Diesmal hat uns das Unglück getroffen.“

Als wir nun alle gemeinsam aus dem Bunker traten, schlug uns ein entsetzliches Feuerinferno entgegen. Die ganze Stadt Berlin war durch die Flammen taghell erleuchtet. Wir versuchten, ein paar Schritte zu gehen, die entgegenfliegenden glühenden Holzstücke machten es jedoch sehr schwer, überhaupt aufrecht zu gehen. Der beizenden Brandgeruch in der Luft war so stark, daß uns allen die Augen tränten. Hier und dort explodierten noch einzelne Luftminen.

Gottlob - unser Haus stand unversehrt da. Jedoch die Villa meiner Freundin Anita uns gegenüber, ganz aus Holz gebaut, brannte lichterloh und ziemlich schnell bis auf die Grundmauern nieder. Wie eine große brennende Fackel stiegen die Flammen gen Himmel. Ein absurdes Schauspiel bot sich unseren Augen: Im Keller hatte die Familie ihr kostbares Porzellan eingelagert. Durch die übergroße Hitze der Flammen explodierte es und meterhoch flogen die Geschirrbrocken durch die Luft. In der Erinnerung sehe ich noch heute, wie Frau S. mit meiner Spielgefährtin an der Hand fassungslos und leise weinend zusah, wie ihr Hab und Gut in den Flammen restlos verbrannte.

Das Feuer der umliegenden Häuser knisterte und knackte, man hörte von überall das Fauchen der Flammen. Die Menschen liefen schreien durch die brennenden und rauchenden Straßen. Es herrschten chaotische Verhältnisse. Verzweifelt versuchten viele, ein paar Habseligkeiten aus ihren lichterloh brennenden Häuser zu retten oder wühlten in den übriggebliebenen Resten ihrer einstigen Häuser nach irgendwelchen Gegenständen, die noch zu gebrauchen waren. Zwischen den Trümmerbergen liefen Menschen umher laut schreiend und nach ihren Angehörigen oder Freunden rufend, die irgendwo tot oder vielleicht sogar noch lebendig unter den Schuttmassen begraben lagen. Teilweise konnten wir abgerissene, blutige, zerfetzte Körperteile zwischen den Trümmern erblicken. Die Luftminen hatten die Menschen zerstückelt oder der Luftdruck hatten die Lungen platzen lassen.

In diesem Augenblick hatten wir ganz andere Sorgen. Die Dachziegel unseres Hauses waren durch den Luftdruck der Minen heruntergeflogen. Der hölzerne Dachstuhl war dem Funkenflug des uns gegenüberliegenden brennenden Hauses ungeschützt ausgeliefert. Jeder wickelte sich nasse Tücher um Haare und Gesicht und befeuchtete sich die Kleidung, um sich vor den umherfliegenden Funken und der Hitze zu schützen. Dann rannten alle auf den Dachboden, um mit „Feuerpatschen“ und Sand die kleinen Schwelbrände zu löschen. Zur Erklärung: Im ganzem Haus, insbesondere auf dem Dachboden, standen Behälter mit Wasser und Sandsäcke. Auch sogenannte Feuerpatschen - mit einem Feudel umwickelten Stöcke - mußten laut offizieller Verordnung vom Luftschutzwart überall in jedem Gebäude deponiert werden. Eine ganze Zeit verging, bis wir endlich die Gefahr bannen konnten, unser Haus vor dem Feuer zu retten. Nach dieser Aktion sahen wir fürchterlich aus! Die Gesichter waren rußverschmiert, an den Händen und Lippen hatten sich kleine Brandblasen gebildet, die Augenbrauen und Haare waren angesengt. Aber wir waren glücklich und froh, noch ein heiles Dach über dem Kopf zu haben. Noch nach Tagen danach lag eine Dunstglocke von rauchendem Staub, Schwefel und Brandgeruch über Berlin.

Wir nahmen selbstverständlich die ausgebombte Frau S. mit meiner Spielgefährtin in unsere Wohnung auf. Sie wurden von meinen Eltern mit dem Nötigsten versorgt und wohnten in meinem Kinderzimmer. Herr S. konnte sich bei Freunden in Babelsberg einquartieren. Für uns alle folgte nun ein trauriges Silvesterfest, und jeder hoffte und wünschte nur, daß bald der Krieg ein Ende haben werde. Einige Zeit später lag ein handgeschriebener Zettel im Briefkasten meiner Eltern mit folgendem bösen Inhalt: „Wenn Sie nicht sofort das Judenpack aus Ihrem Haus schmeißen, zeigen wir Sie an!“ Ich glaube, ich brauche hier nicht zu erklären, wie diese Drohung damals auf uns wirkte. Herr S., der noch ein Auto besitzen durfte, da er als erster Tonmeister bei der Ufa arbeitete, und mein Vater verfrachteten die beiden in einer Nacht- und Nebelaktion irgendwo nach Ostdeutschland. Danach wurde die Familie Wiechert in unsere Bunkergemeinschaft mit aufgenommen.

Beide haben zum Glück den Krieg einigermaßen gut überstanden. Frau S. ist trotz ihrer schweren Erkrankung recht alt geworden, und meiner Kinderfreundin geht es heute noch sehr gut. Nur wir drei Kinder, Anita, Dorchen und ich sind von der Bunkergemeinschaft im Jahre 2002 übrig geblieben.